疫情冲击下,一场由社区医生领头的关键战役!

1月4日,刚刚结束一天忙碌的上海市某街道卫生服务中心王医生(化名)在朋友圈里写道:“今天是我三年战役以来最有成就感的一天。看诊了100多名病患,中午抽空去病人家巡诊,还首次帮助两名只感染一两天且没有接种过疫苗的高龄老人在合适的窗口期开具了Paxlovid,给5名有重症倾向错过小分子药物窗口期的病患用了激素冲击治疗……”

这是疫情中的上海社区医生极具代表性的一天,也是最新的新冠感染救治方案施行后,社区医生工作的常态。

随着近期上海到达新冠病毒感染峰值状态,各级医疗机构尤其是大型综合性医院均面临极大的诊疗压力。作为这场战役的“第一个关口”,社区医院承担了大量患者的治疗与分流工作,以及二三级医院患者的“回流”。

一场由社区医生领头的关键战役

白天门诊、中午抽时间去签约的患者家中寻访,晚上下班后还有回不完的患者咨询微信,这是近期上海很多社区医生每天的真实写照。

王医生所在的徐汇区某街道卫生服务中心,每天的门诊量在1500-2000人次左右,相比去年同期增长30%。王医生告诉《看医界》,这当中由于新冠原因就诊的患者占比在40-50%左右,这些患者80%为轻症,20%需要进一步评估或处理。

为了满足居民的就医需求,许多社区医院都选择了“超时”运作。曹家渡社区卫生服务中心主任叶涛在接受媒体采访时表示,该中心的发热哨点一周七天全天候开放,每天的门诊时间都往后延迟到晚上8点左右,这些哨点大量分流了二三级医院的门诊压力,设置的输液中心也缓解了上级医院的输液困难。

在这场新冠感染的冲击波中,社区医院成为了当之无愧的“排头兵”。1月4日,上海市新型冠状病毒病临床救治专家组、国家传染病医学中心发布《上海市新型冠状病毒感染诊治规范与分级诊疗流程》(基层医疗机构应急使用简版)(以下简称“上海基层方案”),这份方案的重点就是将轻症患者“留在”社区,指导社区医生通过氧疗、抗病毒小分子药物、低剂量激素、营养补给“4+x”的治疗方案,最大程度的避免患者发展成重症。

而在文件对外发布两天前的闵行区新冠感染基层救治培训会上,国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授更是直言:这是一场是由社区医生“领头”的关键战役。

实际上,为了提升社区医院的救治能力,上海市社区卫生服务机构已经在完成第一轮发热诊疗扩容的基础上,开始了围绕“防重症”为主要目标的第二轮扩容增能,推动新冠重症感染者在社区层面的“早发现、早干预、早分流”。

公开数据显示,截止1月2日,上海市社区卫生服务机构新增吸氧位1711个、输液位2562个,发热诊间、病床、心电监护仪等数量持续增加,部分社会卫生服务中心还增配了ct设备。同时,抗病毒药物(小分子药物)、指氧仪、氧气罐等物资也都优先向社区倾斜配备。

一线社区医生:痛并自信着

1月4日,徐汇区的王医生首次帮助两名合适窗口期的高龄老人开具了Paxlovid,同时给5名有重症倾向但错过小分子药物窗口期的病患使用了激素冲击治疗。这件事被他用“三年战役以来最有成就感的一天”记录下来发在朋友圈。上述治疗方案正是“上海基层方案”中的标准模式,也与后来(1月6日)卫健委发布的《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)》中的指导意见相一致。

在新冠感染者的救治中,以Paxlovid为代表的小分子抗病药物的使用及配备情况一直是社会各界关注的重点,早前,上海就宣布将优先把药物配备给社区医疗机构。

上海市徐汇区斜土街道社区卫生服务中心负责人在接受媒体采访时表示,目前该街道备有100盒辉瑞新冠药物,需要医生为患者评估后开具。

王医生告诉《看医界》,目前Paxlovid优先供给给65岁以上、有基础病、5天内核酸检测阳性、没有接种新冠疫苗的家庭医生签约居民,对于已经接种疫苗的居民,如果血氧饱和度小于94%,也可优先供应。对符合条件的患者,社区医生会在门诊现场通过工作群分享病人信息,群内会诊审核后开具,一般一个流程在半小时左右。

此外,王医生介绍,其他常用于缓解新冠感染症状的解热镇痛药、止咳药等常规药品,目前社区卫生中心也基本配备齐全,“但因为消耗过快,通常一天的进药量只能维持半天到2/3天”。

虽然工作量空前,但王医生觉得目前社区医院是可以应对自如的。他向《看医界》坦言,相比过去三年来,医务人员的精力都用在了流调、核酸采样上,身心俱疲,现在尽管也很辛苦,但至少看到了希望,用他的话说,如今的社区现状是“痛并自信着”。

一战成名:奠定基层医疗的江湖地位

几天前,网络上流传张文宏教授在闵行区新冠感染基层救治培训会上的录音,近40分钟的培训中,张文宏教授多次强调了社区在这场战疫的重要地位,认为这将是“奠定社区医疗江湖地位的一战”。

(1月6日下午,国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏来到静安区曹家渡街道社区卫生服务中心,实地调研指导社区新冠病毒感染医疗救治工作。图片来源:上海静安)

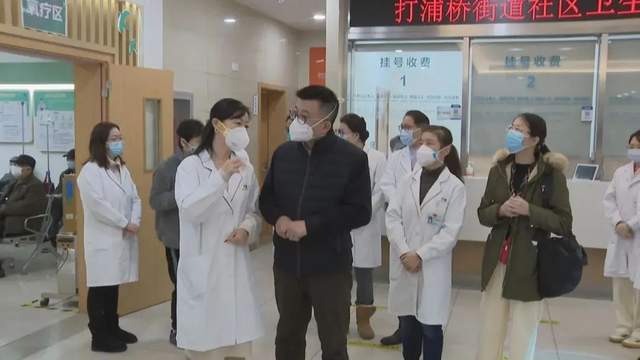

(1月7日,瑞金医院副院长陈尔真来到黄浦区打浦桥街道社区卫生服务中心,实地调研指导社区新冠病毒感染医疗救治工作,并针对一些疑问向市民做出解答。图片来源:上海黄浦)

实际上,早在“国十条”发布之时,就有不少业内人士认为,开放后的这场新冠战役或将成为分级诊疗制度落实的一大契机。

2022年12月7日,《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》(联防联控机制综发〔2022〕113号)发布,其中第七条就指出要发挥基层医疗卫生机构“网底”和家庭医生健康“守门人”的作用。知名医改专家、原陕西省山阳县卫健局副局长徐毓才分析认为,这次借助新冠肺炎相关症状患者分级诊疗有望将分级诊疗推进到一个新高度,开启分级诊疗新纪元。

如今看来,这个预言或许正在成为现实。

在这场疫情冲击中最早“迎峰”的北京,也一直在进行社区医疗的扩容工作。以朝阳区为例,该区构建了从社区医院到三级医院的分级诊疗体系,由朝阳医院、安贞医院、中日友好医院、垂杨柳医院四家医院牵头,把四个片区内的一二级三医院和全区正在运行的200多个社区卫生服务机构连接起来,形成医联体单位,实现“重症去三甲,康复在社区。”

而上海将资源优先倾斜的做法则更具有代表性。日前,张文宏在实地探访曹家渡社区卫生服务中心时,发现社区的输液中心尚有“空位”,他笑称,“这里的条件比华山医院好多了,华山医院药排队六七个小时,还不一定有药”。

而患者的体会则更加真实。一名近期在社区中心就诊过的上海市民在社交媒体上表示,去过社区中心之后才发现,这里的硬件设备比想象中好得多,医生的诊疗很规范,态度也好,开药拿药很方便。

而对于广大依然奋战在一线的社区医生们,同样希望能通过这场战役,唤起大家对基层医疗的重视。王医生表示:“我希望可以借此契机让社区医院回归医疗本质,切实发展为人民健康保障护航的服务基本功,过去10年,我们(基层)太注重于公共卫生服务,轻视了基本医疗服务。”(本文为《看医界》发布,转载须经授权,并在文章开头注明作者和来源。)